Eckart Altenmüller gehört sicher zu einem der profiliertesten Forschern auf dem Themengebiet musikalisches Üben. Er leitet das Institut für Musikphysiologie und Musiker Medizin an der Hochschule in Hannover. Dort forscht und lehrt er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Und ja, ich gebe zu, es war tatsächlich ein lang gehegter Traum ihn für ein Interview gewinnen zu können.

Als Neurologe interessiert ihn alles, was während des Musizierens in unserem Kopf vorgeht. Trotz eines vollen Arbeitspensums findet er weiterhin Zeit zum Üben und Konzerte spielen. Wie er dies schafft, darüber haben wir im Podcast gesprochen.

Mir hat das Gespräch sehr großen Spaß gemacht, weil Eckart Altenmüller es schafft die komplexen Zusammenhänge in unseren Gehirn – während des Übens und spielens eines Instruments – auf verständliche Art und Weise zu erklären. Er berichtet von aktuellen Studien am Institut und erzählt, worauf es wissenschaftlich gesehen beim Üben ankommt. Eine kleine Zusammenstellung lohnenswerter Publikationen findet sich hier.

Lieber hören statt lesen?

Die Folge mit Eckart Altenmüller lässt sich auf allen bekannten Streaming Plattformen kostenlos anhören.

Literatur-Empfehlungen

Die Kunst der Lehre

In diesem Sammelband von Maria Anna Waloschek und Constanze Gruhle finden sich gleich zwei Aufsätze von Prof. Dr. Eckart Altenmüller. Zum einen „Neurophysiologische und motivationspsychologische Grundlagen des Lernens“ sowie „Besonderheiten des Musiklernens„. Beide durfte ich in Vorbereitung auf das Gespräch lesen und sind sehr zu empfehlen.

Die Kunst der Lehre erschien 2022 und fasst damit den aktuellen Stand der Forschung zusammen.

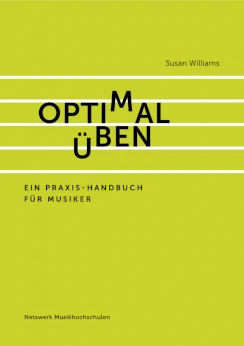

Optimal Üben

Im Jahr 2016 untersuchte die Bewegungsforscherin Gabriele Wulf das motorische Lernen. Ihre Studie „Optimal Theorie des motorischen Lernens“ – wobei OPTIMAL hier eine Abkürzung ist und für „Optimizing Performance through intrinsic motivation“ ist – wurde von Prof. Susan Williams auf das musikalische Üben übertragen. Das Buch lässt sich direkt bei Susan Williams bestellen.

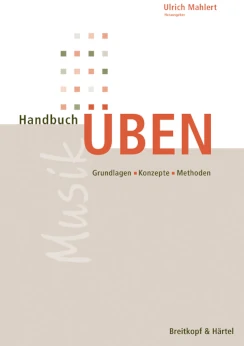

Handbuch Üben

Bei Handbuch Üben handelt es sich ebenfalls um einen Sammelband von Ulrich Mahlert. Eckart Altenmüller verfasste hier den Aufsatz „Hirnphysiologische Grundlagen des Übens„.

Mahlerts Werk versteht sich als ganzheitliche Handreichung, die von didaktischen und gesundheitlichen Themen bis zu konkreten Methoden (Edwin E. Gordon oder Burzik Üben im Flow) viele Aspekte versucht abzudecken.

Einmal im Monat versende ich einen Übe-Newsletter

Werde Teil der kleinen Newsletter-Community und erfahre einmal im Monat neue Übe-Tipps & wer der nächste spannende Podcast-Gast sein wird.

Das Interview

Übersicht

Vervollständigen Sie folgenden Satz: Üben heißt für Sie….

Freudig forschen.

Welche Musik (Album / Künstler) läuft bei Ihnen gerade in Dauerschleife ?

Ich schreibe gerade an einem Artikel über Richard Wagners Parsifal. Innerlich höre ich gerade Kundrys Fluch.

Welche CD hat Sie musikalisch (auf Ihr Spiel bezogen) am meisten geprägt ?

Ja, Emmanuel Pahud. Er war ein jüngerer Kommilitone von mir gewesen und ich kenne ihn noch als Student. Wir waren beim gleichen Lehrer, aber er hat unvergleichlich besser gespielt als ich.

Sie haben einen sehr besonderen Werdegang: Sie haben zunächst Medizin und anschließend Querflöte studiert – parallel dazu noch in der Medizin promoviert und dann den Facharzt in Neurologie angeschlossen. Wenn ich richtig recherchiert habe, sind Sie auch weiterhin als Musiker aktiv. Wann haben Sie das letzte Mal geübt und wie kam es zu der Entscheidung, gleich zwei so intensive Studiengänge zeitweise sogar parallel zu studieren.

Zuletzt geübt habe ich heute früh. Das mache ich am Morgen – allerdings nur recht kurz. Circa eine halbe Stunde, in der ich Tonübungen und Tonleitern spiele. Also etwas ganz Systematisches. Das gehört gewissermaßen zu meiner täglichen Routine.

Für die Frage, wie man es schafft Medizin und Musik zu studieren, muss ich ein wenig ausholen: Als ich zwischen 1974 und 1982 Medizin studiert habe, war der Studiengang noch nicht so verschult, wie er es heute ist. Wir hatten extrem viel freie Zeit und konnte viele Kurse zusammenlegen. Es gab sehr wenig schriftliche Testate und mündliche Prüfungen.

Dazu kam, dass ich von meinen Professor*innen auch immer unterstützt wurde, als ich dann beides parallel studiert habe. Auch mein Musik-Professor Aurèle Nicolet fand dies eher interessant. Sein Kommentar bei meiner Aufnahmeprüfung war: „Ich bin sehr froh, dass du noch Medizin studierst. Ich bin es leid, arbeitslose Musiker*innen auszubilden.“. Das war im Jahr 1978. Die Situation für Flötist*innen war damals in der Tat so, dass pro Probespiel circa 180 Bewerber*innen pro Stelle vorstellig wurden.

So haben mich alle in meinem Umfeld bei den Terminen unterstützt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich sehr viel gearbeitet habe. Das hat mir jedoch Spaß gemacht. Es war für mich eher eine Ergänzung und nicht belastend. Wenn ich Anatomie oder Pathologie gelernt habe und dann, nach ein paar Stunden an die Flöte gegangen bin, habe ich mich wieder frisch gefühlt. Anschließend konnte ich immer besser Medizin weiterlernen. Umgekehrt ebenso. Da die Bereiche so unterschiedlich waren, haben sie sich total ergänzt. Zu Stoßzeiten, das gebe ich jedoch gerne zu, war es manchmal dennoch sehr viel. Ich habe das dadurch versucht zu lösen, dass ich meine Studienzeit etwas gedehnt habe.

Wie schwer ist Ihnen letztlich die Entscheidung gefallen, sich für bzw. gegen die Karriere als Flötist oder Mediziner entscheiden zu müssen? Oder war dies immer ein Miteinander und haben Sie dies nie so empfunden?

Das ist eine gute Frage. Am Anfang wollte ich nur lernen und gut spielen. Das hat mir so Spaß gemacht, dass ich das Studium mit all seinen Nebenfächern immer intensiver betrieben habe. Es war mir dann aber irgendwann klar, dass, um professionell erfolgreich an der Querflöte zu sein, ich hätte noch sehr viel mehr üben und investieren müssen. Das war einfach nicht möglich.

Ich habe trotzdem einen sehr guten Abschluss (Note: 1,5) gespielt. Allerdings hätte ich es mir nicht zugetraut (und ich hätte dazu auch nicht das Niveau gehabt) eine erstklassige Orchesterstelle zu bekommen. Da ich immer die Möglichkeit hatte als Arzt zu arbeiten, war mir diese Alternative lieber, als in einem C-Orchester an der zweiten Flöte eine Stelle zu besetzen.

Für alle, die Sie noch nicht so gut kennen: Sie sind dann später Leiter des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin (IMMM) geworden. Können Sie kurz den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen beschreiben?

Ich bin nach meiner Promotion zunächst Facharzt für Neurologie geworden, später Habilitation, bevor ein damaliger Mitarbeiter und Freund, Christian Gerloff im Jahr 1992 im Ärzteblatt eine winzig kleine Annonce gesehen hat: Institut für Musikphysiologie in Hannover sucht neuen Leiter. Ich selbst hatte sie gar nicht entdeckt und konnte mir zunächst auch nichts unter dem Begriff vorstellen.

Als ich an der Musikhochschule angerufen haben, wurde ich direkt mit dem Präsident Prof. Jakoby verbunden. Ich stellte mich kurz vor und fragte, welches Profil für die Stelle gesucht würde. Prof. Jakoby meinte daraufhin: „Herr Altenmüller, schreiben Sie uns einfach, was Sie machen wollen und wir schauen dann, was wir machen können.“ Das war im Grunde eine Carte Blanche – es war fantastisch. Im Jahr 1994 kam ich dann an das Institut.

Was ist Musikphysiologie? Musikphysiologie ist die Lehre der körperlichen und seelischen Vorgänge bei gesunden Menschen, die mit dem Musizieren, dem Musik hören, dem Komponieren und dem Singen zusammenhängen. Musikermedizin hingegen ist die Heilung der Musiker-Erkrankungen und ihre Prävention. Ich habe in Hannover beides erstmals miteinander verbunden.

„Insofern muss man ihnen heute vor allen Dingen mitgeben, dass es noch ein Leben außerhalb des Orchesters gibt. Dass Musik etwas unglaublich Reichhaltiges ist. Dass es fantastische Möglichkeiten gibt freiberuflich zu arbeiten, zu unterrichten oder musiktherapeutisch zu wirken.“

(Prof. Dr. Eckart Altenmüller)

Aufgabengebiet

1. Lehre

Es gibt bei uns einen sehr großen Lehr-Bereich. Sie geht vor allem in Richtung Prävention von Erkrankungen und seelischen Schwierigkeiten. Wir bieten hierzu eine Vorlesung zu den Körperlichen und Geistigen Grundlagen des Musizierens an. Hier erfahren alle Studierende, wie der Körper aufgebaut ist. Darüber hinaus besprechen wir in einem großen Block, wie wir am besten Üben können („Ich muss aufhören zu üben, wenn es am schönsten ist.“), sowie in weiteren Blöcken Inhalte zu Auftrittsangst, Selbstmanagement und Ernährung. Hier gehen wir dann auch auf die (schädliche) Wirkung von sogenannten Enhancern (Anm. d. Red: „Doping“) ein. Viele Studierende denken, sie könnten mit Mitteln wie Ritalin ihre Leistung steigern.

Daneben gibt es die sogenannten Übe-Labore. Dort können Studierende Stücke mitbringen, die Ihnen Schwierigkeiten bereiten. Für diese finden wir dann im Kurs gemeinsam Lösungen. Weil das Seminar interdisziplinär, also mit Studierenden der Klassik, dem Bereich Jazz sowie Rock & Pop angelegt ist, ist es extrem spannend und aufschlussreich.

Im Lampenfieber-Studio erarbeiten wir gemeinsam mit einer Psychologin, was man alles zur Lampenfieber-Vorbeugung machen kann. Also beispielsweise körperliche Entspannungstechniken, Atemtechniken aber auch gedankliche Techniken, wie bspw. den Fokus auf den Klang zu legen.

2. Forschung

Unser Institut ist eigentlich ein Forschungsinstitut. Hier ist unser Schwerpunkt vor allem die Erforschung der Wirkung von Musik auf unser Gehirn – sowohl im positiven als auch im negativen Sinn.

In einem Forschungsprojekt von Edoardo Passarotto untersucht er, wie das Übeverhalten die feinmotorischen Repertoires beeinflusst. Unsere Hypothese ist, dass Musiker*innen, die Schmerzen und Dystonien (Bewegungsstörungen beim Instrumentalspiel) entwickeln, zu viel repetitiv und zu wenig fantasievoll üben. Wenn wir dann feststellen, dass jemand zu ängstlich, oder zu „Scheuklappen-mäßig“ übt, versuchen wir sie mit gezielten Übungen aufzulockern.

Im Bereich Dystonie-Forschung sind wir weltweit die größte Institution. Wir betreuen die höchste Anzahl von Musiker*Innen weltweit. Hier machen wir Untersuchungen zur Hirnvernetzung und zu Therapieformen. Zuletzt eine sehr große Studie zur sogenannten Re-Training-Therapie, die wir gerade am Veröffentlichen sind.

Mein Mitarbeiter und Nachfolger Prof. Dr. Lee, führt derzeit eine Studie zum chronischen Schmerz bei Musiker*innen durch. Er untersucht, ob sie veränderte Schmerzschwellen haben und, ob dies eine gelernte Erkrankung ist, die sich im Gehirn widerspiegelt.

Das klingt einerseits nach einem sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag und andererseits nach einem sehr ganzheitlichen Modell für Studierende an der Hochschule. Es erinnert mich gerade etwas an Ihre Biografie und da stelle ich mir natürlich die Frage: Wenn es so viel Wissen über das perfekte Üben gibt, dann bleibt als einzige Variable im System lediglich noch der „innere Schweinehund“ übrig, den es zu überwinden gilt?

Sie haben Recht. Wir versuchen eigentlich den Studierenden die Kunst des Übens beizubringen. Und Üben meint in diesem Fall sich selbst zu unterrichten. Ich denke schon, dass diese Potentiale da sind, wobei man durchaus sagen muss, dass das Niveau der Studierenden extrem hoch ist. Es gibt viele Studierende, die sehr gut üben und viele, die sehr sehr gut spielen. Allerdings gibt es nur wenige Plätze in den Orchestern. Insofern muss man ihnen heute vor allen Dingen mitgeben, dass es noch ein Leben außerhalb des Orchesters gibt. Dass Musik etwas unglaublich Reichhaltiges ist. Dass es fantastische Möglichkeiten gibt freiberuflich zu arbeiten, zu unterrichten oder musiktherapeutisch zu wirken.

„Üben muss sehr stark individualisiert werden. Es hängt von vielen verschiedenen Faktoren und Stellschrauben ab.“

(Prof. Dr. Eckart Altenmüller)

Was passiert in unserem Gehirn beim Üben?

In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass sich Üben neurophysiologische betrachtet in drei Schritte unterteilen lässt. Es wird zunächst ein grober Bewegungsplan im Gehirn erstellt, dieser wird im zweiten Schritt durch das Üben verbessert und verfeinert und auf die notwendigen Muskelgruppen reduziert, bis es im dritten Schritt zur Automatisierung kommt (stark verkürzt). Gibt es demnach einen neurophysiologisch / wissenschaftlich perfekten Übeplan?

Das ist eben individuell sehr unterschiedlich. Jeder von uns muss herausfinden, wie er am besten üben kann. Das ist die Kunst. Es ist auch nicht sinnvoll zu sagen: „Du musst mindestens vier Stunden am Tag üben.“ Das wurde mir damals noch so erklärt – nach dem Motto: Unter vier Stunden Querflöte täglich läuft gar nichts. Das ist allerdings nicht richtig.

Üben muss sehr stark individualisiert werden. Es hängt von vielen verschiedenen Faktoren und Stellschrauben ab.

Zunächst hängt es davon ab, welche Gene ich habe. Jeder hat gute Gene, allerdings haben manche bessere Gene in bestimmten Aspekten. So gibt es beispielsweise Leute, die motorisch wahnsinnig schnell sind, dafür jedoch Schwierigkeiten bei der Erfassung von emotionalen Schichtungen und Ambivalenzen haben. Andere wiederum können Triller nicht sehr schnell spielen, haben dafür allerdings ein fantastisches Klanggefühl. Es ist wichtig dies zunächst einmal so zu akzeptieren.

Ebenso ist von entscheidender Bedeutung in welchem Alter ich anfange zu üben. Wenn Sie ein „Spitzenathlet“ am Instrument werden wollen, dann müssen Sie vor dem Alter von 7 Jahren beginnen. Wer später anfängt wird ein solches Niveau nur schwerlich erreichen. Alle Spitzenmusiker*innen von Lang Lang über David Garrett bis Julia Fischer haben im Alter von vier Jahren begonnen. Es sieht so aus, als ob das Nervensystem in diesen frühen Jahren ein Gerüst baut, in dem meine Potentiale (wie schnell ich später werden kann) festgelegt werden. Das heißt, wenn ich sehr früh anfange zu lernen, lernt mein Gehirn Geschwindigkeit zu lernen. Das gilt ähnlich beim Sprachenlernen. Wenn Sie sehr früh eine zweite Fremdsprache lernen, dann hat Ihr Gehirn gelernt, wie man eine Sprache lernt. Dann können Sie auch gut eine dritte oder vierte Sprache lernen.

„Musik ist lebendige Kommunikation. Es ist das Mitteilen von Emotionen im Moment. Es zählt nicht die Anzahl detailliertester, richtig gespielter Noten pro Zeiteinheit. Sondern es geht darum, dass Sie Ihre Gefühle, die Sie im Moment haben, in Echtzeit den Hörenden übermitteln.“

(Prof. Dr. Eckart Altenmüller)

Wenn Sie dann angefangen haben zu üben, und Sie haben durchschnittliche Gene, ist es wichtig, guten Unterricht zu bekommen. Hier haben Eltern, die Peergroup und Freunde eine riesige Verantwortung. Das Entscheidende ist dabei, Kinder sich entwickeln zu lassen. Man sollte sie anregen und unterstützen. Das ist auch die große Kunst des Lehrens: Jedes Kind ist anders. Und jedes Kind ist auch jeden Tag anders. Sie sind auch in der ersten Hälfte der Unterrichtsstunde anders als in der zweiten. Dies zu nutzen und dann auch ihre (der Kinder) Motivation aufrechtzuerhalten ist wichtig.

Daneben ist aber auch wichtig, dass Kinder lernen, nicht nur auf Finger, Hände, Zähne und Kehlkopf zu achten, sondern auch auf den Klang. Sie müssen lernen, sich zuzuhören und verstehen, dass sie in der Lage sind viele wundervolle Klänge zu produzieren.

Meinen Studierenden sage ich darüber hinaus immer noch: Hört auf zu üben, wenn ihr merkt, dass ihr in Gedanken nicht mehr dabei sind. Üben sie über diesen Punkt hinaus, trainieren sie sich möglicherweise ungünstige Bewegungsprogramme ein, weil sie sie nicht mehr überprüfen. Am besten ist es morgens mit großer Wachheit zu üben. Das mache ich auch selbst noch so.

Also es ist folglich besser in kleineren, kürzeren Blöcken über den Tag verteilt zu üben als in einem längeren?

Auch das ist im Allgemeinen richtig. Aber es gibt durchaus auch mal Tage, an denen ich so vertieft in ein bestimmtes Problem bin, dass ich auch drei Stunden am Stück dranbleiben kann. Man kann auch in den Flow kommen. Wenn Sie das körperlich konditioniert haben, das heißt entsprechend Muskeln aufgebaut haben, dann ist es nicht schädlich. Man sollte das Üben auch nicht mit Angst belegen. Es hängt immer auch von der Aufgabe und Ihrer Tagesform ab.

Sie hatten eben eine Studie zur Wiederholung angesprochen. Wenn Sie uns hier einen kleinen Einblick geben können: Gibt es, wissenschaftlich belegt, Zahlen in welchem Verhältnis Wiederholung zu Abwechslung beim Üben stehen soll?

Das ist eine sehr gute Frage. Es kursieren viele Zahlen umher, wie oft man Passagen wiederholen soll: sieben Mal, vierzehn Mal. Allerdings ist es auch hier nicht sinnvoll, so etwas zu sagen. Es gibt keinen Richtwert, da es hier keine Untersuchung dazu gibt. Dies herauszufinden ist auch nicht so ganz trivial.

Gerade mein Kollege und Freund Hans-Christian Jabusch hat sich hiermit sehr viel beschäftigt. Im Prinzip ist variables Üben für unser Gehirn interessanter, motivierender und auch nachhaltiger. Aber die Untersuchungen, die gemacht wurden, sind im Wesentlichen in der Sportpsychologie entstanden. Proband:innen mussten hier in einem Versuchsgerät z.B. ein Dreieck nachfahren. Das ist so viel zu einfach. In der Musik geht es immer auch zusätzlich um Klangqualität, nicht nur darum, dass ich den Ton treffe. Die Musikphysiologie ist, das muss ich leider sagen, in dieser Hinsicht noch überfordert.

Mein Vorschlag wäre daher, die einschlägigen Künstler*innen zu befragen, wie sie üben, und dies dann als Modell zu nehmen. Hierzu sind auch bereits mehrere Bücher erschienen, z.B.: Wie Meister Üben. Ich glaube das Entscheidende ist, das Gehör auszubilden und die künstlerischen Konzepte.

„Hört auf zu üben, wenn ihr merkt, dass ihr in Gedanken nicht mehr dabei sind. Am besten ist es morgens mit großer Wachheit zu üben.“

(Prof. Dr. Eckart Altenmüller)

In der Vorbereitung bin ich auf eine Studie von Ihnen und Hans-Christian Jabusch gestoßen, in der Sie Pianisten über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Sie untersuchten die Genauigkeit des C-Dur Tonleiter-Spiels und fanden heraus, dass die Musiker*innen mind. 3,75h täglich üben müssten, um über den Zeitraum das Tonleiter-Spiel zu verbessern. Dabei war allerdings unerheblich was geübt wurde. Entscheidend war die verbrachte Zeit am Klavier. Lässt sich daraus folgern, dass das wasweniger entscheidend ist, als die Tatsache, dass man überhaupt übt?

Ja.

Aus dem Jahr 1993 gibt es die berühmte 10.000 Stunden Regel von Anders Ericsson. Lässt sich diese damit dann bestätigen?

In unserer Studie haben wir uns natürlich nur einen ganz winzig kleinen Aspekt des Klavierspiels angeschaut – nämlich die Tonleiter. Hier ist es tatsächlich so, um diese Finger ganz genau zu bewegen, muss man sich selbst immer sehr gut zuhören. Es ist übrigens ganz interessant, dass die Pianistin, die im Test am besten abschnitt, regelmäßig auf einem stummen Klavier übte.

Die Ericsson-Kurve ist inzwischen ganz schön unter Druck geraten. Der Psychologe Zack Hambrick hat die Daten nochmals analysiert und kam zu dem Schluss, dass die besagten 10.000 Stunden nur etwa 20-21% der Varianz der Kurve erklären. Viele andere Faktoren spielen hier ebenfalls eine große Rolle. Unter anderem, wann ich angefangen habe zu üben, welchen Hintergrund ich habe und in welchem Alter ich wie viel geübt habe.

Das sind ja ähnliche Faktoren, wie die, die Sie bereits eben aufgezählt haben. Gibt es einen Unterschied beim Üben zwischen Jazz Musiker*innen und klassischen Musiker*innen? Im Sinne von: Automatisierung versus die Fähigkeit im Moment „live zu komponieren“? (Vergleiche die Studie von Limb und Brown)

Ein Unterschied ist sicher, dass Jazz-Musiker*innen weniger stark repetitiv üben. Durch die Improvisation sind sie kreativer. Die Improvisation wiederum orientiert sich immer auch an körperlichen Realitäten: Sie machen das, was sie gut können. Natürlich erweitern sie auch ihr Repertoire und Klänge. Allerdings müssen sie nicht Repetitionen in Prokofjew siebter Klaviersonate zwei Monate am Stücke täglich 1,5 Stunden üben.

Was ich bei der Limb-Studie noch spannend finde, ist, dass das Stirnhirn (in dem die Konsequenzen meines Tuns für mich und andere abgewogen werden) deaktiviert wird. Sie geben also im Akt des Improvisierens Kontrolle ab. Das ist etwas, das vielleicht bei manchen klassischen Künstlern fehlt.

Musik ist lebendige Kommunikation. Es ist das Mitteilen von Emotionen im Moment. Es ist Kontaktaufnehmen mit den Mitspieler*innen und dem Publikum. Ein Austausch, den man dann auch im Saal spüren kann. Das darf man eben nicht missverstehen: Es zählt nicht die Anzahl detailliertester, richtig gespielter Noten pro Zeiteinheit. Sondern es geht darum, dass Sie Ihre Gefühle, die Sie im Moment haben, in Echtzeit den Hörenden übermitteln.

„Im Prinzip ist variables Üben für unser Gehirn interessanter, motivierender und auch nachhaltiger.“

(Prof. Dr. Eckart Altenmüller)

Was lernen (üben) Sie gerade, was Sie noch nicht können ?

Ich lerne italienisch. Das ist allerdings ein Projekt, das seit 10 Jahren bereits läuft und bei dem ich regelmäßig Geld an Babbel zahle. Allerdings mache ich es diesmal richtig (lacht).

Welchen Tipp würdest Sie Ihrem jüngerem, Erstsemester-Musikstudenten-Ich gerne mitgeben, um den Sie damals froh gewesen wärst ?

Ich glaube, das Wichtigste ist: Es erwartet niemand von dir, dass du perfekt bist. Der Tipp wäre wichtig für mich gewesen. Ich war in den Stunden immer wahnsinnig aufgeregt. Wir hatten ausschließlich Klassenstunden (französisches System). Mein Professor war mit 11 Studierenden in einem großen Raum und dann wurde willkürlich jemand zum Vorspielen ausgewählt. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich nicht perfekt sein muss und noch lerne – das wäre für mich wichtig gewesen.

Wer schreibt hier eigentlich..?

Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.

Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"

Guten Tag,

bedanke mich für Ihren Artikel.

Kann einige Gedanken und Ansätze gut nachvollziehen. Einige Bemerkung treffen auf den Punkt bei meinem ÜBEN.

Gibt es Literatur aus der Praxis für die Praxis mit Erfahrungsbericht?

Bin im älteren Semester-3. Lebensabschnitt und spiele- ube steirische Harmonika.

MfG j.p

Hallo,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Schön, dass Ihnen das Interview gefallen hat.

Da die meisten Forscherinnen und Forscher in diesem Bereich selbst aus der Musik kommen, gibt es tatsächlich viel Literatur. Leider fällt mir spontan kein Musiker mit steirischer Harmonika ein, der selbst mal ein Buch geschrieben hätte. Empfehlen kann ich allerdings das „Handbuch Üben“ – von Ulrich Mahlert, „Üben hilft eben doch“ – von Angelika Stockmann oder auch „Einfach üben“ – von Gehard Mantel.

Englisch-sprachig kann ich noch „The practice of practice“ empfehlen. Auf dieser Webseite finden Sie in der Kategorie „Must Read“ auch noch weitere Buchempfehlungen.

Viel Freude damit!

Liebe Grüße

patrick