Christian Pohl ist Professor für Klavier und Klaviermethodik an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Dort habe ich ihn kürzlich auch besuchen dürfen, um mit ihm über ein weiteres seiner Forschungsfelder – das mentale Üben – zu sprechen. Gemeinsam haben wir versucht Licht in das Feld dieser Übe-Technik zu bringen, die zwar oft genannt wird – deren konkrete Ausführung aber oftmals vage bleibt.

Wir sind tief in das Thema eingestiegen und haben uns angeschaut, welche Möglichkeiten und konkreten Methoden es gibt, mentales Training in unserem täglichen Üben einzusetzen. Christian Pohl hat sich dazu sogar während der Folge ans Klavier gesetzt. Natürlich haben wir das Thema versucht auch in den größeren Kontext des Übens ingesamt zu setzten und Christian Pohl hat immer wieder auch ganz konkrete Übe-Tipps gegeben. Übrigens, ein Blick in seine Klaviermethodik lohnt sich defintiv nicht nur für Pianistinnen und Pianisten.

Link zur digitalen Version der Klaviermethodik

(© Foto: Patrick Hinsberger)

Literatur-Tipps

Klaviermethodik

Christian Pohls eigene Klaviermethodik. Sie beinhaltet die Quintessenz aus seiner langen und intensiven Beschäftigung mit dem Thema Üben. Ein paar der Inhalte stellt Christian Pohl auch kurz im Podcast vor.

Lieber hören statt lesen?

Die Folge mit Christian Pohl lässt sich auf allen bekannten Streaming Plattformen kostenlos anhören.

Spotify

Apple Podcast

YouTube

Das Interview

Inhalt

- Entweder-Oder-Fragen

- Was ist mentales Üben?

- Beispiel: Chopins Nocturne in C#-Moll

- Aufgabenorientiertes Üben

- Vom Was zum Wie

- Andere Methoden

Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?

Sich selbst durch Musik zu entdecken.

Das heißt, es ist eine sehr mit sich selbst beschäftigende Art. Ein sich kennenlernen und in sich hineinhorchen. Also, etwas sehr selbstreferentielles?

Ja. Ich glaube, grundsätzlich können wir ja nicht wissen, was in einem anderen Menschen vorgeht, wenn er Musik hört oder Musik macht. Wir können immer nur auf das eigene Erleben referenzieren und die Beschäftigung mit Musik, sei es am Klavier, sei es rein mental, sei es im pädagogischen Kontext, ist immer auch eine Beschäftigung mit sich selbst.

Denn was wir in der Musik erleben, ist etwas, das wir selbst in uns tragen und das durch Musik lebendig werden kann. Und deswegen ist die Beschäftigung mit Musik, ob Üben oder eben Unterrichten, immer auch eine Beschäftigung mit vielleicht teils verborgenen Seiten des Selbst.

Das finde ich einen spannenden Punkt. Darauf werden wir sicher im Anschluss ein bisschen genauer eingehen. Gibt es ein aktuell bei Ihnen einen Künstler, eine Künstlerin, den Sie in Dauerschleife hören.

Das Fauré Requiem in der Aufnahme mit Celibidache. Das höre ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne und sehr oft. Es gibt einen Probenmitschnitt auf YouTube. Und wie erprobt und wie sich die Musik in der lebendigen Probe verändert, das beeindruckt mich so tief, dass das etwas ist, was eine ständige Faszination auf mich ausübt.

Spannend, Das kenne ich nicht. Das werde ich mir auf jeden Fall im Nachgang anschauen. Wenn Sie es auf Ihr eigenes Spiel zurückschauen. Gibt es da einen Künstler, eine Künstlerin, der Sie sehr stark geprägt hat?

Da gibt es zwei. In meiner Jugend war ich, wie so viele andere auch, fasziniert und geradezu hypnotisiert von Horowitz. Bis heute ist dieser Pianist ein Phänomen für mich, das ich kaum zu ergründen vermag. Es ist auf der einen Seite von einer solchen Natürlichkeit und Unmittelbarkeit geprägt und auf der anderen Seite aber so weit entfernt von allem Fassbaren, dass das eine stete Faszination auf mich ausübt. Und dann natürlich auch Emil Gilels, der Lehrer meines Lehrers, dessen Kunst für mich bis heute ebenfalls etwas ganz Unergründliches hat.

Entweder – Oder

Ich habe mir, bevor wir gleich wirklich in unser heutiges Thema, das mentale Üben, einsteigen etwas überlegt, um Sie ein wenig besser kennenzulernen. Ich habe mir ein paar Entweder-oder-Fragen überlegt. Sie haben einen Joker, da dürfen Sie sich der Antwort entziehen.

Wir haben gerade schon vorhin vor der Aufnahme darüber gesprochen. Ich glaube, jetzt kenne ich Ihre Antwort darauf: Leipzig oder Freiburg?

Leipzig.

Lernen oder Lehren?

Das sind für mich Synonyme.

Das ist schon der Joker?

Das war der Joker.

Dann bin ich gespannt, wie es weiter geht. Unterrichten oder Konzerte spielen?

Unterrichten.

Viele kleine Übe-Einheiten oder Üben am Stück.

Kleine Übe-Einheiten.

Morgens oder abends üben?

Morgens.

Sie sind seit 2009 Professor hier. Können Sie einen typischen Übe-Alltag nachzeichnen?

Also wenn Sie sehr stark in der Lehre verhaftet sind, dann ist das, was den Übe-Alltag angeht, schwierig. Ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich abends nach dem Unterrichten einfach zu müde bin. Das heißt, wenn ich übe, dann vor dem Unterricht. Und wenn der Unterricht beispielsweise um elf beginnt, dann übe ich davor. Manchmal gehe ich dann um acht in die Hochschule. Wenn es Konzertverpflichtungen gibt, auch schon früher. Und dann versuche ich, das Pensum vor dem Unterrichten zu absolvieren.

Struktur oder Chaos?

Struktur.

„Wenn ich ein Übertagebuch führe, dann habe ich zumindest den schriftlichen Beweis, was ich getan habe.“

Christian Pohl

Das dachte ich mir auch schon. Sind Sie ein Typ, der Übertagebuch führt?

Jein. Ich habe keinen Joker mehr…

Das gehört nicht zu den Entweder-Oder-Fragen. Darauf dürfen Sie ein bisschen länger antworten.

Ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger Zeit zur Verfügung steht, desto besser ist das Üben. Zumindest bei mir. Also ganz freie Tage, die über zwölf Stunden hinweg eine Carte blanche bieten, sind jene Tage, die am gefährlichsten sind. Denn dann, denkt man immer, man hätte den ganzen Tag Zeit, etwas zu tun. Wenn allerdings nur ein enges Zeitfenster zur Verfügung steht, 2, 3 oder 4 Stunden, dann möchten die besonders gut genutzt werden.

Ich habe für mich selbst die Erfahrung gemacht, dass ich mich sehr schwer damit tue, ins Blaue hinein zu üben. Das passt nicht zu mir. Deshalb mache ich, bevor ich zu Üben beginne, einen Plan. Ich nehme mir allerdings auch die Freiheit, von dem Plan abzuweichen. Was ich üben möchte. Wie ich das üben möchte. Schlicht und ergreifend auch, um nach dem Üben nachvollziehen zu können, was ich eigentlich gemacht habe.

Während meiner Studienzeit war es manchmal sehr schwer für mich zu akzeptieren, dass man teilweise sehr hart (8-9 Stunden) arbeitet und sich dennoch abends zu Hause fragt, was man den ganzen Tag getan hat. Das war sehr frustrierend. Wenn ich ein Übertagebuch führe, dann habe ich zumindest den schriftlichen Beweis, was ich getan habe. Das ist ein positiver Aspekt.

Und der andere positive Aspekt, gerade in den ersten Jahren, als ich das Üben für mich entdeckte und auch die Klaviermethodik entwickelte ist, dass mir das Übertagebuch geholfen hat, besser verstehen zu können, welches Üben besonders gut funktioniert und welches nicht. Denn wenn Sie nach einigen Tagen an eine bestimmte Stelle zurückgehen und dann spüren, dass funktioniert oder eben nicht, dann ist es ohne Übertagebuch schwer im Rückblick zu sagen, wie ich das erarbeitet habe. Das hilft mir dann, das weitere Üben zu planen.

Das heißt, Ihr Tagebuch geht über den Schritt des „Was“ hinaus und beinhaltet immer auch die ganz konkrete Methode?

Genau. Also in der von mir entwickelten Klaviermethodik sind 27 verschiedene Methoden dargestellt. Die sind in vier Lerngebiete eingeteilt und decken somit einen großen Teil des Übens ab. Das Üben, das man methodisch gut fassen kann. Irgendwann, wenn man all die grundlegenden Aufgaben gelöst hat, wird es so speziell (wenn es um künstlerische Suche oder auch um ein Hineinleuchten in emotionale Prozesse geht), dass sich das mit solchen Standardmethoden nicht mehr lösen lässt. Aber bis dahin, um erst mal ein wirklich gutes Niveau zu erreichen, helfen diese Methoden sehr. Allerdings helfen sie nicht in isolierter Form, sondern sie möchten von Anforderungen zu Anforderungen in Kombinationen angewendet werden.

Kombination bedeutet, dass Sie beispielsweise zwei Methoden kombinieren: zum Beispiel ein Metronom Aufbau kombinieren Sie mit der Idee schwarz-weißen Übens. So eine Kombination von Konzepten und Methoden nennen wir in der Methodik ein Übe-Modell. Im Übertagebuch schreibe ich dann meistens in stenografischer Form eben diese Modelle auf.

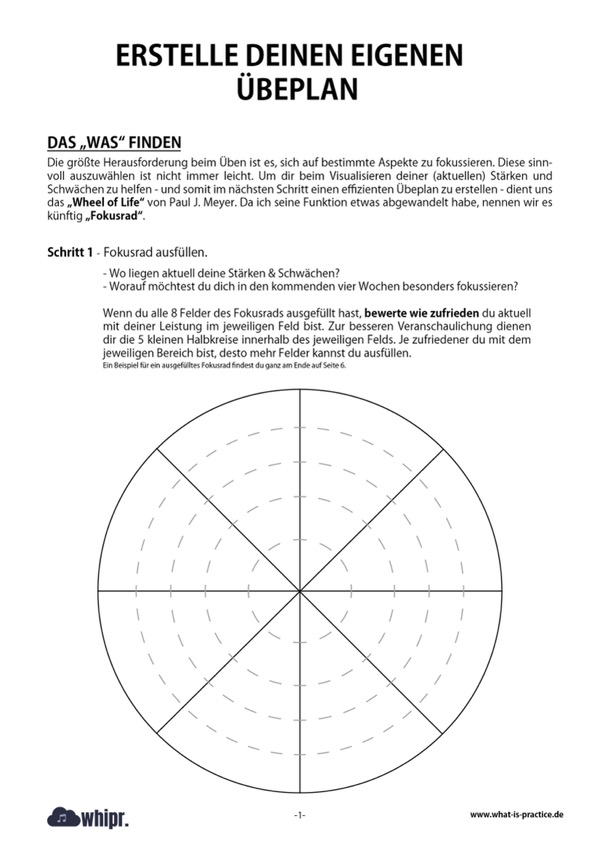

Lade dir die Übeplan-Vorlage herunter

Die größte Herausforderung beim Üben ist es, sich auf bestimmte Aspekte zu fokussieren. Diese sinnvoll auszuwählen ist nicht immer leicht. Genau dabei hilft dir die what is practice Übeplan-Vorlage.

- Definiere deine Ziele

- Coaching-Tool zum Visualisieren deiner Stärken und Schwächen

- Auswertungs-Vorlage, die dich beim Erreichen deiner Ziele unterstützt

- Übe-Tipps

Jetzt haben Sie gerade schon Ihre Methode angesprochen: Gedrucktes Buch oder Online-Methode?

Ich möchte einen zweiten Joker kaufen (lacht).

Als ich das Buch schrieb, war mir von Beginn an klar, dass sich das geschriebene Wort nur sehr bedingt eignet, um über Musik etwas zum Ausdruck zu bringen. Das ist einfach ungeheuer schwer. Wenn es beispielsweise darum geht, zu verschriftlichen, was ein weicher Klang ist. Was ein geerdeter Anschlag ist. Deswegen war mir von Anfang an klar, dass es zu dem Buch auch ein digitales Produkt braucht. Während ich das Buch schrieb, skizzierte ich bereits gedanklich die digitale Klaviermethodik. Die Inhalte des Buches werden aufgegriffen und in vertiefter Form, mithilfe von Lehrvideos, im Internet zugänglich gemacht.

Nun hat das Buch Vorzüge, die ein digitales Projekt nicht hat. Das Buch nämlich ermöglicht Ihnen, die gesamte Klaviermethodik wortwörtlich in den Händen zu halten. Das heißt Aspekte wie einen Überblick zu gewinnen oder Referenzen zu suchen geht mit so einem Digitalprojekt nur schwer. Auch das Medium Video in der zeitlichen Bindung ermöglicht es Ihnen nur bedingt, mal schnell etwas nachzuschlagen. Insofern ist das aus meiner Sicht die perfekte Ergänzung.

Das Buch kam vor ziemlich genau drei Jahren raus. Wie kam es zur Idee? Hatten Sie vorrangig an Ihre Studierenden gedacht, die so eine Komplettübersicht in den Händen halten sollten?

Die Grundidee entstand noch während meiner Studienzeit. Mich beschäftigte von Beginn an immer die Frage, wie denn eigentlich das musikalische Lernen, das instrumentale Lernen genau funktioniert. Wie arbeitet das Gehirn? Wie sind diese Prozesse zu beschreiben, die am Ende im Konzert zu diesem unglaublichen Zustand des selbstvergessenen Aufgehens in der Musik führen? Wie funktioniert das? Ich habe dann alles gelesen, was ich finden konnte, und habe festgestellt, dass der Anfängerbereich sehr, sehr gut elaboriert ist. Es gibt Hunderte von Klavierschulen, die Anleitung geben, wie man so in den Anfängen sich dem Klavierspiel widmen kann. Und dann gibt es faszinierende Bücher auf der anderen Seite – teils von Profis, in denen es eher um Musik allgemein geht und mir keine Antworten zur konkreten Erarbeitung eines neuen Stücks gegeben werden konnten.

Ich sprach daraufhin mit unzähligen Pianisten, die weit besser spielten als ich. Ich sprach mit unzähligen Professoren und ich las alles, was ich in die Hände bekommen konnte. Und daraus hat sich dann ein Kanon von Methoden geformt. Ich habe das dann angefangen auszuprobieren, auch an den eigenen Studierenden. Und so hat sich im Laufe von 25 Jahren dann ein einmaliges Portfolio an Methoden geformt.

Jetzt sind wir auch schon mitten im Thema drin. Ich habe noch eine abschließende Entweder-oder-Frage: Mental oder physisch üben?

Das sind gute Fragen, die Sie stellen. Ich muss den dritten Joker reklamieren. (lacht)

Glenn Gould sagte in seinem berühmten Zitat: „Man spielt mit dem Kopf Klavier, nicht mit den Händen.“

Was wir am Klavier üben, kann man in zwei Ausprägungen erfahren: Entweder es ist eine Art intuitive Suche, bei der wir uns durch den lebendigen Kontakt mit dem Instrument inspirieren lassen. Das heißt, das, was unsere Hände manchmal ungeplant tun, befruchtet unsere Intuition. Wir entdecken plötzlich am Instrument Dinge, die uns sonst verborgen geblieben wären.

Das andere Üben am Instrument aber folgt der Realisierung einer hochpräzisen Vorstellung, einer Imagination. Etwas, was wir innerlich an Musik repräsentiert vorfinden. Sozusagen das geistige Bild der Musik. Und das Üben ist dann die Klangwerdung dieses geistigen Bildes. Und für mich ist dieser zweite Aspekt der, der vielleicht 95 % der Arbeit darstellt, weil ich glaube, dass das Nachdenken über Musik den Hauptteil der Beschäftigung mit Musik ausmacht.

„Mentales Üben bedeutet auch, die eigenen Gedanken zu verschriftlichen.“

Christian Pohl

Was ist mentales Üben?

Das ist spannend, dass Sie das doch so stark zu einer Seite gewichten. Um an dieser Stelle einzuzäunen, worüber wir ganz konkret sprechen, wenn wir das mentale Üben oder das mentale Training hier erwähnen. Wo geht für Sie mentales Üben los? Sie haben gerade das Nachdenken über Musik angesprochen – ist das schon eine Form des mentalen Übens für Sie?

Ich glaube, wenn Sie morgens unter der Dusche stehen und eine Melodie singen oder pfeifen oder in Ihrem Kopf hören, dann ist das bereits mentales Üben. Es ist vielleicht nicht bewusst gesteuert, aber Sie arbeiten in diesem Moment schon an der Musik. Wenn Sie sich dann vornehmen, dies oder jenes gedanklich zu durchgehen, dann trifft das, was wir mit mentalem Üben meinen. Aber jegliche Form geistiger Beschäftigung mit Musik möchte ich unter dem Begriff des mentales zusammenfassen.

Würden Sie sagen, dass es eine Voraussetzung für das mentale Üben gibt?

Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ab welchem Alter die rein geistige Beschäftigung mit Musik in einem professionellen Kontext beginnen kann.

Sie haben in Ihrem Aufsatz in „Handbuch Üben“ von Ulrich Mahlers drei Säulen beschrieben: Konzentration, Imagination und Suggestion. Ich habe diese als eine Art Grundfähigkeiten verstanden, damit das mentale Üben möglichst erfolgreich ist. Könnte man diese als Schlüsselqualifikationen nehmen, damit mentales Üben gelingt?

Also ich glaube die Konzentration, dass man sich, in einen Zustand versetzt, in dem man etwas, das man zuvor am Instrument erlebt hat, gedanklich reproduzieren kann, ist die erste Voraussetzung in frühen Stadien.

Im zweiten Stadium kann man auch das, was man noch nicht am Instrument getan hat, gedanklich – über eine Fokussierung der Gedanken – vorbereiten. Dass Sie beispielsweise, wenn Sie ein Stück erarbeiten, eine Technik des mentalen Übens verwenden, die anspruchsvoll ist, die aber meiner Erfahrung nach wirklich tolle Wirkung zeigt: Wenn Sie beispielsweise zwei Takte eines Stückes memoriert haben, Sie sie dann einmal gedanklich transponieren. Das ist zumindest für mich sehr anspruchsvoll. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn mir das gelingt, dann erscheint mir der Notentext in einer Transparenz, die für mich einfach überwältigend ist.

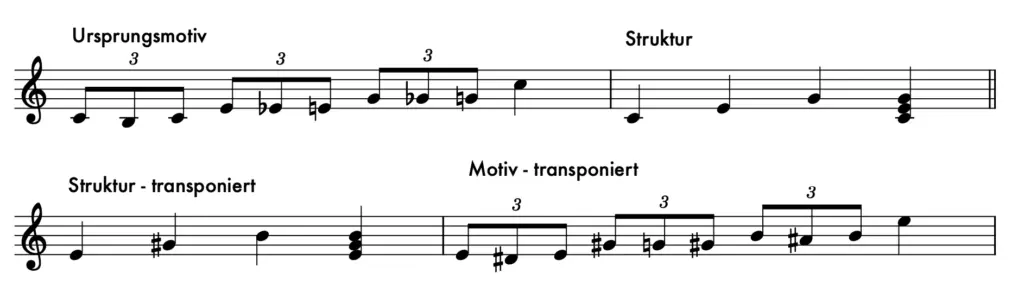

Wie kann ich denn zwei Takte gedanklich so transponieren? Wie geht das eigentlich? Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass mithilfe einer strukturellen Reduktion nach Schenker dies gut funktioniert. Das heißt, dass man zuerst die Struktur transponiert und später die Prolongation gedanklich nachvollzieht. Also ganz einfach gesagt:

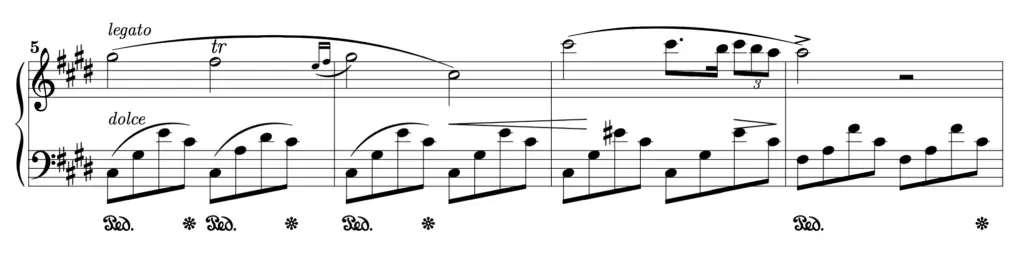

Wir haben diese Akkordbrechung. Jeder einzelne Ton ist mit dieser chromatischen Nebennote ornamentiert. Die gedankliche Transposition würde jetzt folgendes machen: Wir vergegenwärtigen uns zunächst die Struktur – also den Dur-Akkord. Zunächst transponieren wir anschließend gedanklich diesen Dreiklang, beispielsweise nach E-Dur. Wenn mir das gelingt, dann kann ich im nächsten Schritt die Prolongation, also die Ornamentation der einzelnen Akkordtöne, gedanklich vollziehen.

Das ist sehr spannend, dass Sie das an dieser Stelle schon ansprechen. Diese Frage habe ich mir in der Vorbereitung sehr intensiv gestellt. Das setzt bei allen Studierenden oder bei allen Menschen, die diese Technik anwenden voraus, dass sie ein sehr starkes inneres Gehör haben. Für jemand, der vielleicht hier Schwierigkeiten hat, bzw. sich damit noch ein bisschen schwer tut; der würde dann immer an dieser Stelle Schwierigkeiten bekommen. Und das Tückische dabei ist, dass er den Fehler wahrscheinlich gar nicht selbst merkt. Wissen Sie, was ich meine?

Ich glaube, man muss hier unterscheiden. Wenn wir von innerem Hören oder wenn wir von Denken sprechen. Das innere Hören bewegt sich in einer anderen Dimension als das, was ich gerade versucht habe zu demonstrieren. Ich glaube, hier geht es vielmehr um Denken. Das heißt, wie genau sieht die Imagination aus? Sie können verschiedene Imaginationstechniken verwenden, zum Beispiel:

Was heißt es, sich einen Dreiklang vorzustellen? Sie sagten: Ich kann ihn mir über das innere Gehör vorstellen. Ich kann mir die Intervalle vorstellen. Ja, das ist eine Art und dann haben Sie vollkommen recht, wenn ich das dann transponieren muss und eben innerlich nicht so gut hören ist das schwierig. Aber Sie können im Hinblick auf die Imagination sich auch der visuellen Imagination bedienen. Das heißt, Sie stellen sich innerlich die Klaviatur vor und sehen die entsprechenden Tasten aufleuchten. Transposition bedeutet dann, dass Sie sich die entsprechenden Tasten des E-Dur Akkords vorstellen. Das heißt, das ist eine Visualisierungstechnik.

Eine andere Visualisierungstechnik bezieht sich auf das Notenbild. Das heißt, Sie stellen sich den C-Dur Dreiklang auf den Notenlinien vor. Um sich dann später den E-Dur Dreiklang auch auf den Notenlinien vorzustellen. Und dadurch, dass wir von Kindesbeinen an am Klavier saßen und auch Noten gelesen haben, sind das Dinge, für die man wenig Vorbildung braucht.

Kurz dazwischengefragt: Würden Sie eine Art Gewichtung vornehmen, also, dass die eine Methode mehr oder weniger erfolgsversprechender ist als eine andere?

Wenn wir von innerem Hören sprechen, dann habe ich den Eindruck, dass das sehr stark den Bereich des intuitiven Musizierens berührt. Sie können die gleiche Person bitten, den Dreiklang nicht innerlich zu hören, sondern einfach zu singen – in C-Dur und dann in E-Dur. Ich glaube, das hätte einen ähnlichen Effekt. Für das strukturelle Verständnis von Musik, für das Verständnis der Komposition an sich ist, glaube ich, die Vorstellung auf der Klaviatur oder in den Noten (die kognitive Beschreibung) vielleicht sogar noch wichtiger als die Referenz an die Intuition und Musikalität. Beides ist unerlässlich.

Wahrscheinlich unterscheiden sich die Herangehensweisen auch stark zwischen den verschiedenen Instrumentengruppen. Ich als Bläser bin wahrscheinlich stärker auf eine auditive Vorstellung angewiesen als ein Klavierspieler.

Genau. Ich glaube, da unterscheiden sich die Herangehensweisen im Hinblick auf die unterschiedlichen Instrumentengruppen ganz wesentlich.

Beispiel: Chopins Nocturne in C#-Moll (opus post.)

Strukturen erfassen und Gestaltungsschichten

Um es für die Zuhörer:innen etwas anschaulicher zu machen, lassen Sie uns das Beispiel aus Ihrem Artikel nehmen: Chopins Nocturne in C#-Moll. Wir haben das „Strukturen erfassen“ (Decodieren) bereits angesprochen. Wäre das ein erster Schritt, um sich ein Stück mental zugänglich zu machen?

Sie haben die Möglichkeit die unterschiedlichsten Schichten eines Werkes mental zu durchdringen. Und die Schicht, auf die wir jetzt gerade zu sprechen kamen, ist eben diese strukturelle Schicht. Und meiner Erfahrung nach ist es empfehlenswert, dass man versteht, womit man sich beschäftigt (in kompositorischer Hinsicht) und dann weiter geht. Manche machen es auch umgekehrt. Wir treffen dann, wenn wir das Stück strukturell in uns aufgenommen haben, natürlich auch auf andere Gestaltungsschichten. Beispielsweise ist eine Gestaltungsschicht die Artikulation. Dass wir gedanklich reflektieren, wie denn eigentlich der eine in den anderen Ton übergehen möchte. Und mentales Üben, was diese Gestaltungsschicht angeht, bedeutet, sich einfach nur Fragen zu stellen, das heißt den entsprechenden Teil innerlich zu spielen.

Eine andere Gestaltungsschicht, die es zu hinterfragen gilt, ist eine meiner Liebsten. Das Thema Brems- und Strebekräfte. Das heißt, Musik im zeitlichen Kontinuum kann ganz unterschiedliche Kräfte freisetzen. Strebende Kräfte, das heißt, die Musik fließt voran. Sie ist wie ein leichter Gebirgsbach, der sich seinen Weg sucht, sozusagen vorantreibend.

Musik kann widerständig sein, als ob sie im tiefsten Winter durch hohen Schnee laufen würde. Das ist wahnsinnig mühevoll. In den Kunstwerken treffen wir auf unterschiedlichste Ausprägungen dieser sogenannten Brems- und Strebekräfte. Und mentales Üben bedeutet, was diese Gestaltungsschicht angeht, sich zu fragen, wie entfaltet sich denn die Musik in dieser und jener Episode? Mentales Üben bedeutet auch, die eigenen Gedanken zu verschriftlichen. Das hilft mir oft sehr. Ich habe im Buch verschiedene Visualisierungstechniken beschrieben. Beispielsweise, wenn die Musik sehr stark im Vorwärtsdrang begriffen ist, dass Sie einen Pfeil, der sich ein bisschen nach rechts neigt, über die Musik zeichnen.

Um es ein wenig einzuordnen und zu strukturieren: Wir haben jetzt Techniken kennengelernt, wie wir uns das Werk einteilen können. Im Buch beschreiben Sie anschließend Techniken des „Sprechens und Verbalisierens“. Nach dem Einteilen in logische Lernabschnitte und Übe-Abschnitte kommen wir jetzt an dem Punkt, wo wir mitsprechen und verbalisieren (Aufschreiben von diesen Informationen). Verstehe ich das richtig?

Ja, ich glaube, dieser ganze Prozess, über den wir im Moment sprechen, ist ein sehr individueller und sehr fluide. Obwohl ich mich als sehr systematischen Menschen sehe ist es für mich wichtig, eine Vielzahl an Angeboten zu kennen und dann eben jeden Tag sehr intuitiv das eine oder das andere beleuchten zu können. Zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich so systematisch im Hinblick auf das mentale Üben vorgehen würde. Ich glaube, diese verschiedenen Schichten wird man im Laufe der Werkerarbeitung je nach Lust und Laune beleuchten. Ich würde das jetzt nicht so systematisch aufbauen: Erst mache ich das, dann mache ich das…

Ich glaube, wichtig ist, dass man es kennt, um dann, wenn man Freude dran hat, drauf zugreifen zu können. Und ich würde gerne noch etwas zum Analytischen sagen: Ich glaube, je mehr wir denken, desto weniger müssen wir denken. Ich erlebe dann Unsicherheiten (ein Gefühl des unbefriedigt seins auf der Bühne), wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin. Wenn ich noch nicht alle Fragen für mich wirklich geklärt habe. Das heißt, je mehr ich im Vorfeld darüber nachdenke ,desto weniger muss ich später denken.

Ist es nicht eigentlich genau umgekehrt? Umso mehr man sich mit etwas beschäftigt, umso mehr Fragen entstehen, umso unsicherer wird man irgendwann? Das kennt man auch aus ganz vielen verschiedenen anderen Bereichen im Leben,

Ich kann immer nur, wie wir alle, aus dem eigenen Erfahrungshorizont heraus berichten. Ich glaube, dass die Zahl der Fragen im Hinblick auf die Komposition begrenzt sind. Die hat man irgendwann absorbiert und dann gibt es keine Fragen mehr.

Sie haben vollkommen recht, dass bspw. die Bedeutungsebene, wahrscheinlich nie zu einem Abschluss kommt. Es ist so wie eine Pyramide. Es wird immer feiner und feiner und es zeigt sich mehr und mehr durch viele kleine Aspekte.

So zeigt sich das, was der Adorno als das Auratische bezeichnete, nämlich der dahinter liegende Geist und den entdeckt man in der Beschäftigung mit all diesen Fragen. Je klarer sich dann dieser Geist zeigt, desto flexibler ist man auch wieder in der Formung dieses oder jenes Details. Das heißt, um auf Ihre Frage zu antworten ich erlebe es genau umgekehrt.

Je mehr ich mir die Fragen stelle und je mehr ich mich mit einem Werk beschäftige, desto mehr wird das Werk meins und desto mehr wird es zum auch Ausdruck meiner musikalischen Intuition. Eine letzte Bemerkung. Was bedeutet denn Nachdenken? Was bedeutet denn Analyse? Es bedeutet nichts anderes als Bewusstmachung von Intuition. Das heißt, wenn ich über etwas nachdenke, leuchte ich ins Dunkel des Unbewussten hinein. Mache es greifbar und lasse es zurück ins Unbewusste sinken. Aber dadurch habe ich es sozusagen destilliert. Und dann, wenn ich einmal entdeckt habe, dass das ein bspw. Dreiklang ist, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Wenn ich einmal entdeckt habe, wie das gebaut ist, stellt sich die Frage nicht mehr. Sehen Sie, und deswegen möchte ich doch nach wie vor ein Plädoyer für das Nachdenken proklamieren. Ich glaube nicht, dass man zu viel nachdenken kann. Ich glaube aber, dass man, wenn man falsch rangeht, man in eine Art von Verstopfung hineinkommen kann.

Aufgabenorientiertes Üben

Sie haben in Ihrem Aufsatz von zwei Schritten gesprochen – und das fand ich zumindest im Geschriebenen sehr gut gegliedert (auch, wenn ich verstehe, dass sich diese Trennung nicht so scharf im eigentlichen Üben vollziehen lässt). Den Decodier-Schritt haben wir bereits hinreichend besprochen.

Das heißt, wenn wir diese Stellen alle so für uns herausgefiltert haben und wollen aus dem Spielmodus wieder in einen Arbeitsmodus kommen, wie findet dieser Übergang statt? Also wie gehen wir handwerklich im nächsten Schritt vor?

Das ist eine wunderbare Frage. Wir nehmen mal an, wir haben jetzt eine Nocturne von Chopin und wir haben all diese grundlegenden Aufgaben erledigt. Also wir kennen das Stück. Wir haben auch schon eine ungefähre Vorstellung entwickelt. Wir wissen, wie wir mit den Brems- und Strebekräfte arbeiten, wie wir artikulieren usw. Jetzt treten wir in ein neues Stadium des Übens ein, wo wir mit solchen Standard-Patterns nicht mehr weiterkommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir in diesem Stadium arbeiten, wir den Spielmodus brauchen.

Ich beginne meinen Übetag, indem ich mich uneingespielt ans Klavier setze, das Aufnahmegerät anschalte und den Satz oder das Werk spiele. Egal was passiert. Egal wie gut oder schlecht ich mich fühle. Ich spiele, als ob Publikum vor mir sitzt. Das gibt mir dann am Morgen sozusagen den „Worst Case“. Anschließend nehme ich die Aufnahme und setze mich in den Sessel und höre mir die gesamte Aufnahme an. Takt für Takt.

Ich höre, was ich spiele. Und dann vollzieht sich, wenn ich dann beispielsweise nach wenigen Sekunden stoppe, eine Synchronisation. Ich versuche zu synchronisieren, was ich mit meiner Vorstellung höre und gespielt habe. Und ich frage mich, wo sind die beiden Bilder inkongruent? Wo klingt es nicht so, wie ich will? Das schreibe ich mir auf. So erstelle ich mir eine Arbeitsliste, die kann manchmal circa 30 bis 40 Punkte umfassen kann.

Im zweiten Schritt stelle ich mir dann die Frage, wie erarbeite ich mir nun die einzelnen Punkte? Üben bedeutet wiederholen. Was Wiederholungen angeht gibt es zwei strategische Ausrichtungen: Entweder ich arbeite mit Wiederholungsbegrenzung (z.B. 20 Mal spielen) oder ich arbeite mit zeitlicher Begrenzung (z.B. drei Minuten spielen). Und so arbeite ich mich durch die ganze Arbeitsliste durch, lasse die Aufnahme nebenher laufen und höre dann immer ganz kurz die letzten Sekunden ab.

Vom Was zum Wie

Ich hatte die die Gelegenheit gehabt, ihre digitale Klaviermethodik ein wenig vorab zu testen. Vielen Dank noch mal an der Stelle. Und weil ich kein Pianist bin, haben mich natürlich besonders die Übe-Konzepte interessiert. Weil wir es gerade von Wiederholungsbegrenzungen hatte: Wann ist der entscheidende Zeitpunkt weiterzugehen? Also wann ist die Gefahr der Monotonie zu groß? Denn es gibt ja auch den von Prof. Eckart Altenmüller beschriebenen Penelope Effekt, dass man auch zu viel üben kann und sich dann schlechte Bewegungsmuster einprägen.

Das ist ein wichtiger Punkt, der den großen Bereich metakognitive Lernstrategie betrifft. Das heißt: wie ich einzelne Tools, einzelne Werkzeuge benutze, ist das eine – sie aber dann innerhalb des Tages zur richtigen Zeit, in der richtigen Intensität, anzuwenden, ist das andere.

Als sehr wirkungsvoll hat sich herausgestellt, dass Sie eine Aufmerksamkeitsspanne von 25 bis 30 Minuten in Ihr Üben einbeziehen sollten. Das heißt: Teilen Sie Ihren Übe-Tag ein in sogenannte Slots von 25 bis 30 Minuten ein. Wenn Sie fünf Stunden Zeit haben, haben Sie zehn Slots. Natürlich nicht alle hintereinander, sondern mit kleinen Pausen.

Wie fülle ich einen Übe-Slot? Sie haben gefragt, ob es Richtwerte im Hinblick auf die Wiederholungszahl gibt. Wenn Sie bezugnehmend auf das Thema Übe-Tagebuch am Anfang unseres Gespräches Buch führen, wie viel Wiederholungen Sie bei einem Punkt gemacht haben (z.B. im Rahmen des aufgabenorientierten Übens) dann wissen Sie, diese Wiederholungszahl war gut. Wenn Sie merken, der gleiche Fehler passiert wieder, dann wissen sie, da muss ich mit höherer Intensität oder mit mehr Variabilität ran.

Ich erinnere mich noch gut an meinen Pädagogikprofessor Professor Dr. Anselm Ernst „Lehren und Lernen“.

Lehren und Lernen im Instrumentalunterricht

Anselm Ernst

Das Handbuch begründet erstmalig eine allgemeine Didaktik des Instrumentalunterrichts. Es beschreibt fächerübergreifend Ziele, Lerninhalte und Lehrmethoden und bietet eine Fülle von detaillierten Vorschlägen für die Praxis. Der Leser erfährt Wesentliches über die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung, das körpersprachliche Verhalten im Unterricht und die Förderung von Lernprozessen. Der instrumentale Gruppenunterricht wird in einem ausführlichen Kapitel behandelt. Das Buch stellt somit umfassend die zentralen Aspekte pädagogischer Professionalität dar.

Er hat ja doch schon etwas Legendenhaftes mittlerweile. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie wir einmal über das Thema Over Learning sprachen. Das heißt weiter zu üben, obwohl Sie etwas schon können. In meiner Klaviermethodik findet sich dieser Punkt am ehesten in der sogenannten Stabilisierungsmethode.

Die Methode arbeitet mit Wiederholung (begrenztem Üben). Das heißt, Sie arbeiten makroskopisch. Sie nehmen, wenn Sie etwas schon ziemlich gut können, zum Beispiel eine 3/4 Seite. Die Aufgabe besteht darin, keinen Parameter, der gedankliche Frische bringen könnte, zu verändern. Sie versuchen sich zehn Mal in die Empfindung dieser Episode hineinzuversetzen. Da habe ich unglaubliche Erfahrungen gemacht. Was passiert? Sie fangen an und die erste Wiederholung klappt super. Sie arbeiten auch in einem bequemen Tempo. Auch die zweite Wiederholung klappt super. Die dritte Wiederholung: Jetzt beginnt es Ihnen schon langweilig zu werden. Aber es klappt aber immer noch. Vierte Wiederholung: Nun passieren die ersten Fehler, weil sie nicht mehr aufmerksam sind.

Sie brauchen allerdings zehn fehlerfrei Wiederholungen. Klingt auf den ersten Blick stupid – ich weiß. Warten Sie. Jetzt kommen Sie in eine Situation, die emotional der Konzertsituation entspricht. Sie können im Konzert nämlich auch nicht beliebig oft wiederholen. Die einzige Möglichkeit, damit Sie bis zur zehnten Wiederholung kommen, besteht darin, dass Sie sich wieder und wieder in diese Episode verlieben. Das heißt, Sie beginnen dann wieder zu spielen und sie richten die Aufmerksamkeit plötzlich auf eine Zwischenstimme. Das machen sie ganz intuitiv. Allein das Durchführen dieser zehn fehlerfreien Wiederholungen führt dazu, dass Sie in die Lage versetzt werden, Musik tiefer zu entdecken.

Wissen Sie, wenn Sie mit einem mit einem Ihnen nahestehenden Menschen zu tun haben, verbringen Sie ja auch Zeit mit ihm, obwohl Sie ihn schon gut kennen. Sie entdecken plötzlich Dinge an diesem Menschen, die Sie nur dann entdecken können, wenn sie weiter mit ihm Zeit verbringen. So ist es auch mit der Musik.

Wenn man es auf den Menschen überträgt, wird das Bild recht stimmig. Es braucht eine Offenheit gegenüber dem Werk, um es wieder auf die Musik zu übertragen. Dass man nicht mit der Haltung an das Werk geht „Ich kann es schon, da gibt es nichts mehr zu entdecken für mich.“. Sondern, dass man sich jedes Mal neu inspirieren, berauschen und emotionalisieren lässt. Das finde ich ganz schön. Es ist faszinierend Ihnen dabei zuzusehen, wie Sie darüber sprechen.

Und genauso wichtig wie diese Beschäftigung, dieses sich immer wieder Einlassen auf eine Episode oder ein Werk ist, ist das Weglegen und das Vergessen. Wir wissen aus den Briefen von Brahms, dass er Kompositionen monatelang ruhen ließ, bevor er wieder zurückkehrte. Ich glaube, dass das eine sehr gute Art ist zu arbeiten ist. Wenn es die Lebensumstände zulassen.

Wir reden ja gerade davon, das Werk wirklich durchzuspielen. Also wir reden von physischem Üben. Beim mentalen Üben geht es ja – wenn wir an den Auftritt, das Probespiel oder den Wettbewerb denken – immer auch darum, dass wir in die Lage versetzt werden sicherer aufzutreten und mit einer größeren Souveränität vorzuspielen. Gibt es nach diesen physischen Übe-Methoden bei Ihnen auch nochmal den Punkt zurück zum mentalen Üben? Also, dass Sie sich vorstellen, wie sich die ganz konkrete Situation vor Publikum, vor der Jury anfühlen wird?

Ich glaube, wenn wir von mentalem Üben und mentaler Vorbereitung einer Konzertsituation sprechen, dann müssen wir unterscheiden: Bereiten wir innerlich das konkrete Konzertereignis vor, in dem wir beispielsweise uns den Konzertraum vorstellen, in dem wir antizipieren, wie wir uns fühlen usw.

Auf der anderen Seite steht die mentale Arbeit am Werk selbst. Und was die konkrete mentale Arbeit angeht, so ist diese gar nicht zu trennen vom Üben am Instrument. Das heißt, das geschieht mit ebensolcher Regelmäßigkeit wie auch das Üben am Instrument. Das mentale Üben und das instrumentale Üben sind wie Einatmen und Ausatmen. Das eine geht nicht ohne das andere. Insofern ist das nicht etwas, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt im Arbeitsprozess tut. Sondern es durchzieht den gesamten Arbeitsprozess. Es ist sogar eher so, dass wenn Sie etwas schon sehr gut auch manuell beherrschen, das dann vielleicht sogar weniger Zeit am Instrument und mehr Zeit rein mental mit dem Werk verbracht wird. Das ist eine sehr individuelle Sache.

Andere Methoden

Ich würde gern abschließend den Blick weiten und auf andere Methoden schauen. Ich habe zum Beispiel die Methode von Tanja Orloff Tschekorsky in der Vorbereitung gefunden. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen vertraut ist. Gibt es Besonderheiten an Ihrer Methode, die Sie von anderen unterscheidet, oder würden Sie sagen, das ist im Üben so individuell, dass es sich das gar nicht abgrenzen lässt?

Mir persönlich ist es wichtig, dass man als Musiker vieles kennt. Ich glaube, nur wenn man vieles kennt, kann man entscheiden, was man selbst braucht. Oder zu brauchen glaubt. Im Hinblick auf die Klaviermethodik, auf die 27 Methoden, 13 Konzepte und auf die Formulierung von über 50 Lernzielen, die ich entwickelt habe, ist es wichtig (und neu), dass ich versucht habe, es jeweils auf den kleinsten denkbaren Bausteinen herunterzubrechen. Denn das ermöglicht es den Übenden und den Lehrenden diese verschiedenen Vorgehensweisen wirklich unmittelbar nutzen zu können und direkt auszuprobieren.

Sie haben bestimmt gesehen, dass die ganze Klaviermethodik an sogenannten kleinen Lernkarten festgemacht ist. Und auf diesen Lernkarten steht in teilweise ikonographisch aufgehübschter Form der, für den jeweiligen Punkt wichtigen, Aspekt. So kann man sich sehr einfach durch die Vorgehensweisen hindurcharbeiten und entdeckt dann was für einen selbst funktioniert.

Ja, absolut. Das fand ich auch in Ihrer Online-Methode sehr gut. Alle Lektionen weisen unten auf das jeweilige Lernziel hin, auf welches sie einzahlen. Das ist eine Sache, die sich die Musik noch mehr vom Sport abschauen könnte – man denke nur an die Abbildungen an den Geräten im Fitnessstudio, die genau zeigen, welche Muskelgruppen gerade trainiert werden. Am Ende ist das ein sehr hilfreiches Wissen für jeden Musiker, aber auch für jede Person, die unterrichtet.

Also besser könnte ich es nicht zum Ausdruck bringen.

Wir könnten sicher noch weitere Stunden über das Thema sprechen. Das macht sehr großen Spaß Ihnen zuzuhören und die Leidenschaft zu sehen, mit der Sie über das Thema sprechen. Ich würde noch zwei Fragen zum zum Abschluss stellen. Was üben oder lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?

Also im Musikalischen beschäftige ich mich gerade mit der sechsten Partita von Bach. Das lerne ich gerade und das fällt mir schwer, weil es so wenig Zeit außerhalb der Aktivitäten gibt, sich damit zu beschäftigen.

Und wenn Sie jetzt auf Ihre eigene Musikstudierenden-Zeit zurückschauen und sich aus heutiger Sicht einen Tipp mitgeben würden, um welchen Tipp Sie früher als Erstsemester froh gewesen wären. Was wäre das?

Ich würde vielleicht meinem jungen Ich mit auf dem Weg geben wollen, dass für die Raupe die Zerstörung des Kokons eine Zerstörung der umliegenden Welt bedeutet. Und erst später versteht sie, dass sie zu dem wunderbaren Schmetterling werden musste – werden konnte – nur indem der Kokon gerissen ist und zerstört wurde.

Künstlerische Entwicklungsprozesse sind schmerzhaft. Wenn man über sich hinauswächst, gibt es Wachstumsschmerzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man als Lehrer ganz behutsam begleitet, auch psychologisch einen angstfreien Raum schafft, in dem diese Prozesse stattfinden können. Dass man als Lernender versteht, dass ein Scheitern immer eine Chance ist, etwas zu lernen. Wenn ich nur Erfolg habe, wie kann ich da etwas lernen? Durch das Scheitern lerne ich und kann wachsen.

Der Ursprung der gesamten Klaviermethodik ist an ein solch schmerzliches Erlebnis gebunden. Ich hatte einen internationalen Wettbewerb zu spielen. Mein Lehrer schickte mich während meines Grundstudiums dorthin. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie bin ich ins Finale gekommen und war krank vor Nervosität. Nicht nur im übertragenen Sinn. Ich weiß, ich war der Situation überhaupt nicht gewachsen und bin mit wehenden Fahnen untergegangen. Ich spielte die zweite Sonate von Rachmaninow. Das ist ein irrwitzig schwieriges Stück und ich weiß nicht mehr, wie ich da das Ende erreichte. Das war der Beginn der Klaviermethodik.

Nachdem ich mich da von diesem Schock erholt hatte, stellte ich mir die Frage, wieso ich im Finale nicht auf mein gesamtes Leistungspotential zugreifen konnte. Ich hatte nicht weniger geübt als die anderen.

Dann habe ich angefangen, die Klaviermethodik zu entwickeln. Und wegen der Klaviermethodik konnte ich Professor werden. Wegen dieser Klaviermethodik konnte ich seit 2009 unzählige Seminare geben. Und auch wegen dieser Klaviermethodik haben jetzt meine Studenten die Möglichkeit, ihr Talent noch besser zu entfalten. Das heißt, der Ursprung war in etwas Negativem, aber die Frucht ist ganz positiv.

Das heißt, wenn wir beim Bild bleiben wollen, ist aus der Raupe inzwischen der Schmetterling entwachsen und fliegt seit mehreren Jahren und Jahrzehnten.

Ja und mal schauen, wie sich dieser Schmetterling dann zu etwas anderem wieder transformiert. Es geht ja immer weiter. Man hört nie auf zu lernen. Das ist das Schöne in unserem Beruf. Und dann gibt es natürlich auch außerhalb des Musischen unendlich viel, was es neu zu entdecken, neu zu lernen gibt.

Wer schreibt hier eigentlich..?

Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.

Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"