Wie üben und musizieren wir gesund? Wenn jemand diese Frage gewissenhaft beantworten kann, dann Prof. Dr. Dr. Claudia Spahn. Sie studierte Medizin und Musik und leitet – gemeinsam mit Bernhard Richter – seit knapp 20 Jahren das Freiburger Institut für Musikermedizin. Ich wollte wissen: Wie sieht aus musikermedizinischer Sicht der perfekte Übeplan aus.

Angefangen beim Warm-Up über Pausen und Erholungsphasen bis zur Prävention von typischen Musikerkrankheiten gibt Claudia Spahn wichtige Tipps wie ein gesundes Üben und Musizieren klappt. Ihr fundiertes Wissen und ihre langjährige Erfahrung machen sie zu einer führenden Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet der Musikergesundheit.

Darüberhinaus erzählt Claudia Spahn von dem neuen Master-Studiengang „Musikphysiologie“ in Freiburg, der sich zur Aufgabe gemacht hat die Lücke zwischen Theorie und Praxis weiter zu schließen.

Literaturempfehlungen zum gesunden Üben und Musizieren

Musikergesundheit in der Praxis

In diesem umfangreichen Buch geben euch Prof. Dr. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter und Alexandra Türk-Espitalier Hintergrundwissen zu den körperlichen und psychischen Grundlagen des gesunden Musizierens. Sie helfen, die Ursachen der eigenen Symptome zu finden und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Mir gefallen die abwechslungsreichen Übungen am Ende, die sich perfekt in das tägliche Üben integrieren lassen.

Der gesunde Musiker

Wenn wir an Warm-Up oder Aufwärmen im musikalischen Kontext denken, schließt das in den allermeisten Fällen bereits unser Instrument mit ein. Aber auch unser Körper will optimal vorbereitet ins Üben starten. Pia Skarabis gibt hierzu in „Der gesunde Musiker – Traningsprogramme für Beruf und Hobby“ wertvolle Ausgleichsübungen für die unterschiedlichen Instrumente.

Lieber hören statt lesen?

Die Folge mit Prof. Dr. Dr. Claudia Spahn lässt sich auf allen bekannten Streaming Plattformen kostenlos anhören.

Spotify

Apple Podcast

YouTube

Das Interview mit Claudia Spahn

Inhalt

- Musik trifft Medizin

- Tipps zum optimalen Übe-Plan aus Sicht der Musikermedizin

- Musikerpausen und Erholungsphasen: Die Notwendigkeit von Ruhezeiten

- Typische Krankheitsbilder von Musiker*innen und ihre Prävention

- Lampenfieber

- Outro

Vervollständige folgenden Satz: Üben heißt für Sie….

In einem selbstbestimmt strukturellen Rahmen sich persönlich musikalisch weiterentwickeln.

Welche Musik (Album / Künstler) läuft bei Ihnen gerade in Dauerschleife?

Selbst musizierend sind aktuell mehrere Titel von Friedrich Hollaender, einem jüdischen Komponisten im Berlin der 1920/30er Jahre. Die meisten werden ihn sicher wegen seiner Songs mit Marlene Dietrich kennen. Hier gibt es einige tolle Titel, die mich schon mein ganzes Leben lang begleiten und die ich auch immer wieder in meinem Kabarett-Duo mit einem Sänger spiele.

Und hörend auch gerne Blues und Jazz – gar nicht immer nur Klassik.

Gibt es eine CD, die Sie musikalisch (auf Ihr Spiel bezogen) am meisten geprägt?

Nein, das kann ich so nicht sagen. Ich finde ganz viele Künstler ganz toll.

Ich glaube, dass ich vom Typ her eher eine Pionierin in ganz vielen Dingen bin. Inzwischen kann ich ja schon etwas zurückblicken. Deshalb kann ich es mir erlauben, eine kleine Quintessenz meines Lebens zu ziehen. (lacht)

Ich finde, man kann von allen Menschen etwas lernen. Alle sind interessant. Auch in meiner Pubertät hatte ich nie Idole, da ich kein Mensch bin, der auf einzelne Leute total abfährt. Ich würde mich eher als jemand beschreiben, der von vielen Menschen gerne etwas annimmt. Allerdings vieles auch aus mir selbst heraus entwickele.

Aber natürlich habe ich auch im Studium ganz viel von meinen Lehrerinnen und Lehrern mitgenommen. So hat mich selbstverständlich auch meine Professorin stark geprägt. Aber es gibt nicht den einen Namen, den ich hier nennen würde.

Musik trifft Medzin

Claudia Spahns Werdegang

Sie haben zunächst das Medizin-Studium angefangen und dann Ihr Musik-Studium angeschlossen – wenn ich richtig recherchiert habe?

Ja. Ich habe begonnen mit dem Medizin-Studium, das ist richtig.

Ich habe in Würzburg mein Abitur gemacht und war schon während der Schulzeit in einer Vorklasse der Musikhochschule, wie man heute sagen würde. Allerdings habe ich dann zunächst Medizin in Freiburg studiert – jedoch weiterhin intensiv Musik gemacht und mir dort auch Unterricht gesucht.

Mir hat die Musik doch sehr gefehlt und daher wollte ich mich weiter professionell ausbilden. Daraufhin habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und nach dem Physikum (also nach dem vierten Semester des Medizin-Studiums) parallel Musik studiert.

Hat sich Ihr Üben im Verlauf der Zeit verändert? Möglicherweise auch mit dem Wissen aus dem Medizin-Studium?

Also um ganz ehrlich zu sein: Ich habe ja in den 1980er Jahren studiert und da gab es noch gar keine so großen Verbindungen zwischen Medizin und Musik.

Natürlich es gab schon seit den 1970er das Institut von Christoph Wagner in Hannover – damals bezeichnete er es noch als Musikphysiologie. Aber die Musikermedizin war da noch nicht sehr bekannt.

Im Grunde waren es auch ganz viele Zufälle, die da eine Rolle spielten. Bei mir war dieser Zufall, als ich Ärztin im Praktikum war – also kurz nach Abschluss meines Medizinstudiums. Zu dieser Zeit wurde ein Kongress in New York veranstaltet, der sich „Performing Arts Medicine“ nannte. Eine Kollegin wurde darauf aufmerksam und so fuhr ich mit ihr gemeinsam dorthin. Das war sozusagen die erste Berührung mit diesem Feld. Durch den Kongress entstanden dann auch weitere Verbindungen hier in Deutschland, bspw. mit der Fachgesellschaft (DGfMM).

Eine direkte Verbindung zwischen Musik und Medizin habe ich während meiner Studienzeit gar nicht direkt wahrgenommen. Obwohl sich beide Bereiche trotz ihrer Verschiedenheit bereichert haben. Die Verbindung kam erst viel später – im Jahr 2002, als ich mein erstes Lehrangebot an der Freiburger Musikhochschule nach Anfrage der damaligen Rektorin Frau Professor Nastasi angeboten habe.

Und wenn Sie jetzt sagen, die beiden Bereiche haben sich bereichert: Haben Sie dann auch versucht das Wissen über korrekte Bewegungen und richtiges Lernen aus dem Medizinstudium in die Musik zu übertragen?

Das ist eine sehr interessante Frage, die Sie stellen. Den ganz konkreten Transfer, wie wir ihn heute aus den Neuro- und Trainingswissenschaften kennen, gab es noch nicht. Ich glaube, dass ich vieles von dem allerdings schon intuitiv gemacht habe.

Für mich war die Bereicherung eher auf der persönlichen Ebene. Das Medizin-Studium ist ja gerade am Anfang eine große Massenveranstaltung. Mich hat daran immer gestört, dass niemand gemerkt hat, ob ich da war oder nicht. Da war natürlich das Musikstudium mit seinem Einzelunterricht und der künstlerisch-kreativen Entwicklung ein schöner Gegensatz, um sich gesehen zu fühlen. Das hat mich sehr voran gebracht.

Andererseits hat es in der Musik schon geholfen, dass die Medizin Studierenden etwas objektivierendes (eine Meta-Ebene einnehmen können) beibringt. Diese Art sein Tun reflektieren und relativieren zu können hat mir im Musikstudium schon geholfen – allerdings eher auf einer abstrakteren Ebene.

Tipps zum optimalen Übe-Plan aus Sicht der Musikermedizin

Dann ist es ja schön zu sehen, dass sich der Kreis nun etwas schließt. Unter anderem mit dem neuen Master-Studiengang „Musikerphysiologie“, der in Freiburg kürzlich geschaffen wurde. Dieser vereint ja genau diese beiden Welten und könnte weiter dazu beitragen, dass sich die Lücke zwischen Theorie und Praxis weiter und weiter schließt.

Genau. Es ist ja interessant, dass sich dieses gesamte Feld weiter und weiter entwickelt und wir insgesamt in Deutschland, mit allen Instituten und der Fachgesellschaft, in der Entwicklung vorne mit dabei sind.

Wir haben jetzt hier in Freiburg konkret eine Profilierung und eine Differenzierung vorangetrieben. Denn auf der einen Seite gibt es die Musikermedizin, bei der es um die Behandlung spezifischer gesundheitliche Probleme bei Musizierenden aller Couleur geht. Die spannende Frage dabei war immer schon: Was macht die Medizin an einer Musik- oder Kunsthochschule?

Schließlich ist das auch die spannende Frage hier in Ihrem Podcast: Wie gelangen Informationen – heute würde man vielleicht sogar aus den Lebenswissenschaften sagen – in die Ausbildung von Musizierenden? Insbesondere von Profimusikerinnen und Musikern. Das nennen wir dann Musikphysiologie. Gerade hier gibt es viele Inhalte, die neu in die Ausbildung kommen und es sich deshalb lohnt, daraus ein eigenes Grundlagenfach zu entwickeln.

Seit diesem Wintersemester kann man dieses Fach als Hauptfach bei uns im Master studieren. Dort geht es vor allem darum, die Grundlagen (Wie bereite ich mich auf Auftritte und Probespiele vor? Wie entwickle ich mich weiter? Wie übe ich dafür? Wie vermittle ich das, was ich bin? Was möchte ich zur Gesellschaft beitragen?) zu erwerben und zu entwickeln. Als Studierender kann man dann sehr individualisiert mithilfe von bspw. (Orchester-)Praktika z.B. gesundheitliche Aspekte in die Orchester tragen oder, wie das Beispiel der Kooperation mit der AOK zeigt, die Unterstützung von Musikvereinen in unserer Gesellschaft voranbringen. Immer davon ausgehend, dass es sich um sehr gut ausgebildete Musikerinnen und Musiker handelt.

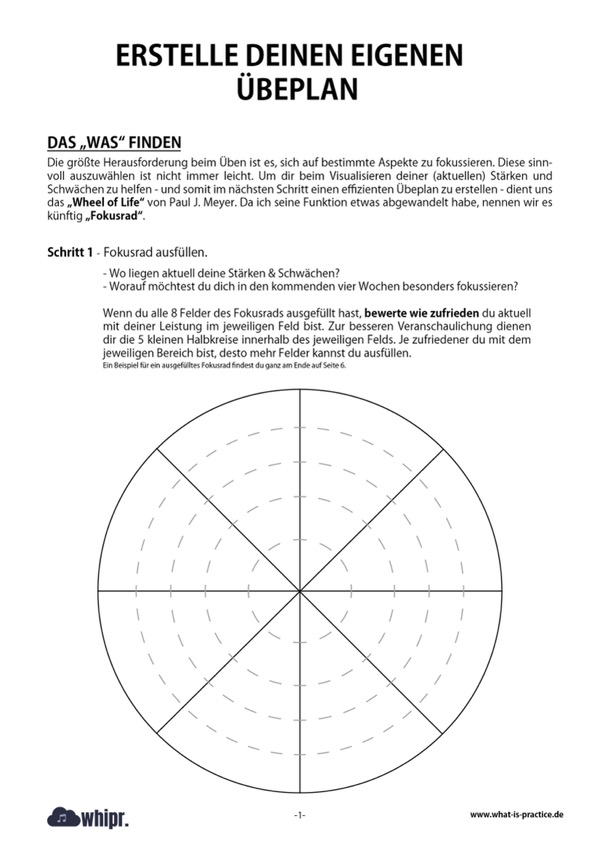

Lade dir die Übeplan-Vorlage herunter

Die größte Herausforderung beim Üben ist es, sich auf bestimmte Aspekte zu fokussieren. Diese sinnvoll auszuwählen ist nicht immer leicht. Genau dabei hilft dir die what is practice Übeplan-Vorlage.

- Definiere deine Ziele

- Coaching-Tool zum Visualisieren deiner Stärken und Schwächen

- Auswertungs-Vorlage, die dich beim Erreichen deiner Ziele unterstützt

- Übe-Tipps

Das klingt nach einem sehr ganzheitlichen Konzept. Wenn wir dieses Themenfeld nun etwas im Detail aufgreifen: Lassen sich aus musikermedizinischer Sicht Empfehlungen für ein geeignetes Warm-Up geben? Auch wenn natürlich allgemeingültige Hinweise schwierig sind, gibt es Empfehlungen für das Aufwärmen unseres Körpers noch vor dem ersten Ton auf dem Instrument?

Das ist schön, dass Sie das so natürlich ansprechen. Denn es ist immer noch nicht so, dass wir das als Selbstverständlichkeit gelernt haben. Anders als im Sport oder im Tanz.

Am Anfang geht es vor allem darum den Körper, aber auch die mentale Verfassung, auf das Üben einzustimmen. Das ist der weitere Sinn des Warm-Ups. Natürlich geht es auch um die Durchblutung und das Anwärmen der Gelenke – also Übungen machen, die dies unterstützen und ankurbeln. Durchaus auch in die Aktion kommen (z.B. Abklopfübungen).

Was ebenso sehr wichtig ist, ist das der Körper in einer guten Grundposition – und Ausrichtung sein sollte. Wir achten im Sitzen und im Stehen immer darauf, dass die Mittelachse sehr präsent und gut eingestellt ist. Aus dieser Position gehen wir zum Instrument bzw. kommt das Instrument zu uns. Diese Schritte sollten bewusst vollzogen werden – gerade auch, wenn man selbst unterrichtet.

Wir sitzen hier gerade sehr zurückgelehnt, mit den Beinen überschlagen jeweils. Das ist sicher nicht die Mittelachse, von der Sie sprechen?

Im Sitzen wäre das nicht angelehnt, wie wir hier sitzen. (lacht) Sondern aufrecht auf dem Stuhl. Die beiden tiefsten Punkte, also unsere beiden Sitzbeinhöcker, sollten wir gut spüren können. Sie sind die beiden tiefsten Punkte, die aufliegen. Wenn man sich an diesen ausrichtet, richtet sich automatisch die Wirbelsäule mit auf. Dazu gibt es ein sehr passendes Image aus der Ideokinese. In dieser Position hat man eine gute Freiheit für Arm-, Finger- und Handbewegung – und natürlich auch für die Atmung.

Musikerpausen und Erholungsphasen: Die Notwendigkeit von Ruhezeiten

Gerade in der Musik hält sich weiter hartnäckig das Mantra „mehr gleich besser“ (Übezeit). In der Vorbereitung bin ich auf ein Gespräch mit Horst Hildebrandt (Musikermediziner der ZHDK) gestoßen in dem er sagte, dass er seinen Studierenden empfiehlt in Blöcken à jeweils 10 Minuten maximal zu üben. Jeweils von 2 Minuten Pause dazwischen unterbrochen. Das Ganze wird 5x wiederholt und darauf folgt eine große Pause. Würden Sie das unterschreiben bzw. gibt es musikermedizinisch eine Empfehlung wie das Verhältnis von Spannung und Entspannung beim Üben sein sollte?

Da mischen sich für mich zwei Punkte. Zunächst bin ich der gleichen Meinung wie mein Kollege Horst Hildebrandt. Wichtig ist vor allem ein Konzept zu haben und nicht in Dauerschleife Übungen stupide zu wiederholen (obwohl das seltener wird).

Übt man in kleinen Portionen ist man sehr konzentriert und fokussiert. Dadurch ist die Präzision in den Wiederholungen sehr hoch. Man vermeidet dadurch den Penelope-Effekt – also sich bei zu langem Üben falsche Bewegungen anzueignen. Das Intervall von 10 Minuten ist, wenn man mental konzeptualisiert und konzentriert übt, auch gesund.

Wenn man auf die musikermedizinische Seite geht, ist dies auch genau die Empfehlung, die wir in unseren Therapien geben. Nämlich in kleinen Portionen üben, die unterhalb der eigenen Schmerzgrenze bleiben. Natürlich können diese dann sogar noch kürzer sein.

Der Alltag ist allerdings oft genau gegen ein solches Üben. Das Problem ist, dass Studierende die Zeit, in der sie den Überaum haben, ausschließlich am Instrument verbringen wollen. Denn vermeintlich ist nur diese Zeit die „gute“ Zeit. Also ein total an der Dauer orientiertes Übe-Paradigma. Das ist natürlich sehr schwierig. Allerdings stellen wir bei uns in den Seminaren fest, dass es hierzu auch eine Gegenbewegung gibt.

Die Pause sollte dann weg vom Instrument sein und möglichst mit Ausgleichs- oder Entspannungspausen gestaltet werden.

Was könnten solche Ausgleichsübungen sein?

Ich finde Ausgleichsübungen sind super einfach, da man mit ihnen leicht seinem eigenen Körpergefühl nachgehen kann. Wenn man eine gewisse Zeit in einer bestimmten Position verharrt hat, hat man ganz natürlich das Bedürfnis sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Also zum Beispiel vom Beugen ins Strecken.

Das setzt natürlich voraus, dass man sein Smartphone möglichst weit weg liegen hat. Sonst ist die Verlockung, gerade in diesen Mini-Pausen sehr groß, doch zum Handy zu greifen.

Das stimmt natürlich. Übt man nach diesem Muster, ist es wichtig ein klares Konzept zu haben, wie man damit umgeht. Schließlich gibt es auch nützliche Funktionen auf unseren Smartphones. Die Gefahr ist aber (das kenne ich auch), dass man sich gedanklich in Nachrichten oder Ähnlichem verliert.

Ganz aktuell wurden die Ergebnisse der Pisa-Studie veröffentlicht. Erneut schnitt Deutschland schlecht ab – ein Kritikpunkt ist unter anderem auch die schwache Integration von modernen Lehrmethoden. Wenn ich jetzt an solche modernen Konzepte wie das Üben in kleinen Blöcken à 10 Minuten denken, könnte man auch in der Musikpraxis Parallelen entdecken. Tun sich Erkenntnisse aus der Wissenschaft schwer in die Übe-Praxis zu gelangen? Haben Sie ein ähnliches Gefühl?

Ja, das ist auch ein langer Weg. Bestimmte Veränderungen im Denken benötigen einfach ihre Zeit. Wenn ich allerdings zurückschaue in meine eigene Unterrichtszeit als Studentin in der Musikhochschule, sehe ich dort bereits große Unterschiede. Auch das Interesse und die Offenheit diesem Thema gegenüber ist inzwischen sehr viel größer geworden. Das stellen wir nicht nur bei unseren Studierenden fest.

Typische Krankheitsbilder von Musiker*innen und ihre Prävention

Jetzt sind wir hier bei Ihnen am Freiburger Institut für Musikermedizin. Bevor wir gleich auf das Themenfeld Prävention noch zu spreche kommen, können Sie uns sagen, welche Krankheiten Sie hier typischerweise am häufigsten behandeln?

Damit man es sich besser vorstellen kann: Wir haben hier eine Ambulanz, die ähnlich wie andere Ambulanzen in Klinken organisiert ist. Allerdings stehen bei uns überall Instrumente. Wir haben mehrere Fachärzte sowie Physio- und Stimmtherapeuten.

Das häufigste Krankheitsbild als Symptom ist Schmerz – im weiteren Sinne Überlastungssyndrome. Zumeist im oberen Bereich des Körpers – oftmals in den Unterarmen.

Daneben gibt es auch, das haben wir in unserem Lehrbuch Musikermedizin unterschieden, Krankheiten (wie z.B. Arthrose), die die Musikausübung betreffen und beeinträchtigen gleichzeitig aber auch durch das Musizieren verstärkt werden. Auch einzig musikspezifische Erkrankungen wie die fokale Dystonie oder Lampenfieber/Auftrittsangst werden hier behandelt.

In der Vorbereitung bin ich auf eine Studie von Heiner Gembris Studie aus 2012 gestoßen. Darin wurden Orchestermusiker*innen und Musikstudierende gefragt, ob sie an körperlichen Beschwerden leiden, die das Musizieren erschweren. Bei den Orchestermusiker*innen waren es 55% (schon mehr als ¼ bei den unter 30-Jährigen. Besonders Streichinstrumentalisten sind davon wohl überdurchschnittlich oft betroffen.

Wieso quälen wir uns so gern?

Dieses alte „no pain, no gain“ hat besonders die ältere Generation an Musikerinnen und Musikern noch stärker verkörpert. Allerdings löst sich dies nach und nach auf. Letztlich rollen wir das Feld von hinten auf: Sie mit Ihrem Podcast ebenso wie bspw. unser neuer Studiengang hier in Freiburg.

Dass es bei einer so besonderen, und besonders schönen, Berufsausübung auch zu spezifischen Krisen kommen kann, ist denke ich – auch im Vergleich zu anderen hochspezialisierten Leistungsberufen, weniger erstaunlich. Wichtiger ist, wie man darauf eingestellt ist und welche Tools man gelernt hat, um sich wieder anzupassen. Daher ist das Thema Resilienz so entscheidend – nicht nur auf mentaler Ebene, sondern auch erweitert auf den Körper. Resilienz ist etwas, dass man jeden Tag herstellen muss. Ohne auch dabei in „Resilienzstress“ zu kommen.

Allerdings muss man auch nicht in Ängstlichkeit verharren und denken, der Beruf ist so schlimm. Ich bin kein Freund davon das Thema zu „kathastrophisieren“. Wichtig ist, dass man wieder in Erholung kommt. Auch hier ist die Sportwissenschaft und Sportmedizin wesentlich weiter. Wir schauen in der Musik aktuell hier noch zu wenig drauf.

Mit Resilienz haben Sie ja bereits das große Themenfeld Prävention angesprochen. Dem sollte dann vermutlich in der Musiker*innen-Ausbildung weiter noch ein größer Stellenwert zugesprochen werden, um genau dem vorzubeugen?

Ja, absolut. Wenn wir als Fachvertreterinnen und Fachvertreter die Grundlage so vermitteln, dass Musizieren letztlich mit Freude – so einfach es klingt – und körperlicher und geistiger Gesundheit geleistet werden kann und auch so gesehen wird – sowohl in der Amateur und Profiwelt – dann haben wir unglaublich viel gewonnen.

Die Chance ist, dass wir zeigen, welche Erkenntnisse die Musikausübung positiv befördern. Wenn wir das schaffen, sind wir am Kern dessen, worum es geht. Dann wird sich hoffentlich daraus Gesundheit mit ergeben.

Lampenfieber

Sie haben auch viel zum Thema Lampenfieber geforscht. Gerade dann, wenn aus Lampenfieber Auftrittsangst wird und uns Versagensängste hemmen bzw. sich körperlich bemerkbar machen (Blockaden, Gedächtnisverlust, muskuläre Anspannung), wirkt sie sich ja massiv auf unser Spiel aus.

Für mich ist der Umgang mit Lampenfieber und Auftrittsangst auch Teil des Übens. Denn die mentalen Ansätze, die wir hierzu haben, sind eine große Chance, die dort mitgeübt werden können.

Gerade in den Phasen wie z.B. dem Studium, in denen das Verhältnis von Üben und Auftritten sehr zu Gunsten des Übens liegt, den Umgang mit Lampenfieber einzuüben ist sinnvoll. Ich versetze mich also in die Rolle des Vorspiels/Konzerts hinein und stelle mir vor, wie die Auftrittssituation ablaufen wird. Dadurch lassen sich Auftrittssymptome positiv konditionieren.

Früher gab es oftmals die Auffassung, dass wenn man ausreichend geübt hat, man kein Lampenfieber haben muss. Das halte ich für etwas verkürzt. Oftmals stimmt es eben nicht, weil die Situation sich zeigen zu müssen im Auftritt/Probespiel, nochmals andere Dinge freisetzt. Eine gute Vorbereitung ist sicher wichtig für das Gelingen eines Auftritts, allerdings noch keine Garantie.

Außer dem klassischen Üben (also reproduzierendes Üben) ist es wichtig weitere Tools zu lernen, wie beispielsweise die Sekundenschnellentspannung, Anker und anderes. Dieses muss dann natürlich auch ins Üben integriert werden.

Daran schließen auch sehr schön die beiden letzten Folgen mit Annemarie Gäbler vom NDR Sinfonieorchester, mit der wir übers Probespiel gesprochen haben und die Folge mit Prof. Dr. Silke Kruse-Weber in der es um den Umgang mit Fehlern ging, an.

Outro

Was lernen (üben) Sie gerade, was Sie noch nicht können (gerne auch nicht musikalisch)?

Aber was ich wirklich noch lernen möchte, ist Saxofon spielen. Das mache ich dann, wenn ich endlich mehr Zeit und regelmäßig Zeit zum Üben haben.

Welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngerem, Erstsemester-Musikstudenten-Ich gerne mitgeben, um den Sie damals froh gewesen wären?

Das ist schwierig. Ich fand mein Studium super.

Ich muss sagen ich hatte wirklich sehr tollen Input und habe viele tolle Menschen kennengelernt. Das Studium ist sicher eine wichtige Phase, aber danach geht es ja noch weiter. Wie wir heute wissen, hören wir ja nie auf zu lernen.

Wer schreibt hier eigentlich..?

Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.

Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"